「いのちからはじまる話をしよう。」ということで、私、小出が今回お訪ねしたのは、プラユキ・ナラテボーさん。タイ・スカトー寺の副住職をつとめていらっしゃる日本人僧侶です。

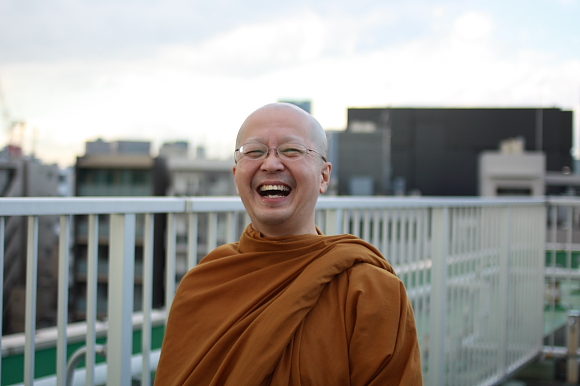

プラユキさんは非常に多彩な方なのですが、もし、そのお人柄をひとことであらわすとしたら、やはり、「慈悲の人」ということになるでしょうか。ご著書を拝読するだけでもそのやさしさ、あたたかさは十分に伝わってくるのですが、実際にお会いして、その笑顔を一目見た瞬間に、自分の中の「コリ」とも呼ぶべきなにかが、理屈じゃなく、ふわっとほぐされていくような……そんな不思議な感覚に包まれてしまうんです。

それは、プラユキさんご自身が、目の前にいる方がどんな人であっても、ダンマ(法)のあらわれとして、完全に平等に扱ってくださるからでしょう。自分も「なにものでもないいのち」だし、相手も「なにものでもないいのち」。いのちのレベルにおいては、私たちひとりひとりに、なにひとつとして違いはない。そのことを理屈じゃなく思い出させてもらったときに、ほんとうの意味での「癒し」が起こるのだと思います。プラユキさんの瞑想会や個人面談会が大人気なのもうなずけます。

今回の対話では、そのあたりを中心に、プラユキさんの「慈悲」の源にあるものについて、詳しくうかがうことができました。どうか最後までじっくりとお読みいただけますとさいわいです。

手動瞑想で「いまここ」にちゃんと触れていく

小出:本日は「いのちからはじまる話をしよう。」ということでお邪魔しています。先生とのお話、とてもたのしみにしてきました。どうぞよろしくお願いいたします。

プラユキ:私もたのしみにしていました。よろしくお願いします。

小出:さっそくですが、先生は「チャルーン・サティ」の中の、とくに「手動瞑想」という、手を、こう、パッ、パッ、と動かしながらやっていく瞑想法を、主にご指導されていますよね。これは、まさしく、いまここにあるいのちのダイナミズムに気づいていく、非常に優れたメソッドだな、と思っているのですが。

プラユキ:そうですね。手というのは、いまここに、ものすごく具体的なものとして、リアルにあるわけですよね。気づきを伴わせながら、パッ、パッ、と動かしていくことで、私たちがともするとはまっていきがちな、過去や未来、あるいは自分と他人という概念の世界、そうしたフィルターを通してみる世界から解放されていく。そのための仕掛けや道具みたいなものですね。

小出:いまここに確かにある、この手の動きにちゃんと気づいていくことによって、思い込みの世界から現実の世界に戻ってこられるというか……。

プラユキ:ええ。概念の中に埋もれてしまわずに、いまここにちゃんと触れていく。それによって広がっていくものがあるんです。そして、その瞬間ごとの手の動きというのも、自分のアクションというより、世界のアクションとして展開していくんですね。

小出:世界のアクション!

プラユキ:ダンマ(法)のアクションというか、自然(じねん)のアクションというかね。

小出:大乗仏教のことばで言えば、すべて広大なご縁の網目の中で起こっている、自分が、自分の力だけでこの手を動かしているのではなくて、世界全体のダイナミズムが、いまここの、この手の動きに表現されているんだ、ということになるでしょうか。

プラユキ:そういうことですね。瞑想を続けていれば、次第にそんな感じになっていきますよ。

小出:それを頭での理解だけではなく、しっかりと「感じて」いくところに、瞑想の本質があるのでしょうね。

「執着」は目を曇らせるフィルターになる

小出:さきほど「フィルター」ということばをお使いになられましたけれど、そこに関して、もう少し詳しくご説明いただけますか?

プラユキ:立場とか見地、自我概念とかいったものへの執着。それからみんなで作ったルールへの執着。あるいは、感覚とか物とかによって生まれてくる対象への執着。それらはすべてフィルターになってしまうんです。それを、瞑想によって、ひとつひとつ、パッ、パッ、と気づき、手放していく。

小出:それらを手放していくことによって、いまここにあるいのちのダイナミズムに、直に触れていけるようになる?

プラユキ:そうですね。それをやっていくことによって、感覚が、すごくビビッドになっていく感じはしますよね。いきいきとした生命力をそのまま直(じか)に感じられるというか。やっぱり、価値概念とか、世間のルールとかの方に気持ちが持っていかれてしまうと、非常に生々しい、現在の質感が失われてしまうので。

小出:なるほど。常識なんだから絶対にこれが正しいはずだっていう、無意識の思い込みによって見えなくなっているものって、きっとたくさんあるのでしょうね……。

プラユキ:そうそう。たとえば「青信号は渡れ、赤信号は止まれ」っていうルールがあるけれども、あんまりそれに縛られ過ぎると、極端な話、車が向こうから来ているのに「青信号だから」って言って渡って、結果、大変な事故につながってしまうことだってあるわけでしょう。

小出:ああ……。

プラユキ:もちろん、ルールはとても有益なものだし、ちゃんと活用すれば生活上での困難も減らしていけるわけだけれど、それはあくまで自分たちが勝手に作り上げたものであって、かならずしもそこに実体はないということをちゃんと押さえた上で守っていかれるといいかと。あんまりそれにがんじがらめになると、いきいきした生命、それこそいまここ性を失ってしまいますから。

小出:いまここ性。それこそが、いのちの質感なのでしょうね。

プラユキ:そうですね。瞑想をしていくと、ほんとうに、いのちの世界が溢れてくるんですよ。そうなっていくと、自分の内側と外側の双方にちゃんと目配り、心配りできるようになるんです。

起こってきたことはすべてOK!

小出:それに関連するのかもしれませんが、「手動瞑想」は、目を開けて行うのが特徴ですね。

プラユキ:はい。自分の内側には、いろんな考え事やら記憶やらが常に起こっているわけですけれど、外側の世界にも、もちろん、絶えずいろんなことが起きているわけですからね。目を開けてやっていくことで、内側で起こっていることも、外側に起こっていることも、すべてオープンに受容していけるようになります。

小出:これはいいけど、これはだめ、という風に、こちら側で条件を付けずに、いまここにあるものを、ぜんぶ受けいれていくということですね。「起こってきたことはすべてOK!」って。

プラユキ:そうそう、そういうことですね。「OK!」って、すごく大事な態度なんですよ。たとえそこにネガティブなものが生じてきていたとしても大丈夫です。ちゃんと対応できますから。でも、まずは一度受容してしまわないことには、そこからどうしていこうか、といった吟味もできず、智慧も働いてこないので。

小出:ここでは「信頼感」というのが絶対的なキーになってきそうですね。

プラユキ:put oneself on ○○という態度ですね。ちゃんと向き合うことから信頼が生まれてくる。

小出:いまここにあるものにちゃんと向き合う……。

プラユキ:そうです。いまここで、どんなものに出会っても、それに自分自身を開いておく。

小出:ということは、put oneself on ○○の○○にあたるものは、その時々にあらわれてくる現象ということになりますかね。

プラユキ:そう。それは現象であったり、存在であったりするわけですけれど、まずはそれらを何であれ信頼していく。

小出:うーん。「信頼しよう!」と思って、信頼できるものですかね? 実際、ものすごく難しそうな……。

プラユキ:最初は難しくても、徐々にね。なにはともあれ瞑想を続けていると、信頼と受容も自然に培われてきます。そのうちに、『みんな苦しみをともにしているんだなあ、それは結局、無明から起こっているものなんだなあ』といった理解も自ずと起こってきますよ。

信仰心はかならずしも必要なものではない?

プラユキ:だからここにはふたつの信頼があるんですね。まずはいま言った、その時々にあらわれてくる現象や存在に対する信頼と。そしてもうひとつ、oneselfへの信頼と。

小出:自分自身への信頼。

プラユキ:そう。私たち自身の可能性への信頼ですね。いまどんなに悩み、苦しんでいても、正しく仏道実践をしていけば、ブッダクオリティーまで自分自身を高められるんだっていう。だから、そこにはかならずしも信仰心が必要なわけではないんですよね。

小出:信頼と信仰はそのまま結びつくものではない?

プラユキ:もちろん、信仰心から仏道実践に入っていく方もいらっしゃるし、そういう道も素晴らしいものです。でも、信仰心はまったくなくても、実証精神というか、ちゃんと自分で実験して、自分のこころとからだで確かめていきたいという気持ちが強い人には、まずは「提案」のひとつとしてブッダの教えを受けとめていただいて。ちゃんと自分で実践して、結果を見てっていう、科学的な精神を持ってやっていいですよっていうこと。正しく実践すれば、結果はかならず出てしまうので、そういった道も開かれているんです。

小出:ひとつひとつ、自分でやって、確かめて、「ああ、ほんとうだ」となったところから、ほんとうの意味での信仰心が育まれていく、と。 逆に言えば、こういう道が用意されていないと、いまの人たちはなかなか宗教に近づいていかないかもしれないですね。最初から確固たる信仰心を持っているような人は稀だと思います。

プラユキ:はい。私もどちらかと言えば実践から入っていったタイプでしたからね。

小出:先生もそうでしたか。

プラユキ:信仰心が先行していたわけではなかったので。「信じなさい」って言われても、枠にはめられるんじゃないか、とかね。そんな風に思っていましたから。

小出:確かに。いわゆる「宗教」には、そういうイメージがあるかもしれません。

プラユキ:でも、やっぱり実際にいろいろやってみると、どんどん結果が出てきたので。自分自身の体験として、「なるほど、なるほど……」と次々と原理が解明されていって、そうしてブッダの教えにだんだん頭(こうべ)を垂れるというか、それにしたがって信仰心みたいなものも浮かび、確立されてきたというか。そんな感じでしたね。

小出:ああ、だからかな。先生のご著書に書いてあることは、すべて体温を持ったものとして読めるんですよ。先生の声が、文章から、直に聞こえてくるような……。

プラユキ:ほう。たしかに私の場合、ブッダの教えは経典にこう書いてあるんだからかならずこうなんだ、っていう書き方はしていないですね。自分で人体実験して得た体感にいちばんフィットする日本語を探りながら書いていっている感じです。あくまで体感、体験が先にありきですね。

小出:教科書的な仏教書って、私は、結構、読み進めるのに時間がかかってしまうんですけれど、先生の本は、どれも、ものすごくすんなり読めるんです。

プラユキ:そうですか。それは小出さんも私と同じような体験を実際に体感なさっているからですよ。文章の奥にあるその感覚に直接アクセスされているんだと思います。それで、私の場合、教科書的な書き方ができないというか、正論が言えないんですよ(笑)。

小出:教科書的でないことばを必要としている人もたくさんいるんじゃないかな。これからもあたたかいことばでつづられたご本の出版を期待しています!

自他をともにしあわせにしていく道を説くのが仏教

小出:日本のお坊さんって、儀式のときに、こう、祭壇と向かい合って座りますよね。でも、タイのお坊さんは、祭壇ではなくて、一般参拝者に向かって座る。プラユキ先生のお話ってすべてそのイメージなんですよね。仏の智慧を、ご自身を通して、対面している人に伝えていくというか……。

プラユキ:そうですね。ブッダを絶対的なものとして拝んで、その地点からなにかを教えるというやり方ではなくて、あくまで、いま目の前に座っている人に向かって、その人が、いまここで楽になっていく道を、一緒に探っていくというアプローチを取っています。

小出:そこに私はとてつもないあたたかみを感じるんです。「抜苦与楽(ばっくよらく)」(=苦しみを取り除き、安楽を与えること)というのは、先生のご活動というか、仏教自体のひとつの大きなキーワードですよね。

プラユキ:はい。私は、最近では、「自他の抜苦与楽」という風に言っていますね。

小出:「自他の」抜苦与楽。

プラユキ:どうしても抜苦与楽と聞くと、自己犠牲とセットになりがちというか、自分はいいから、まずは他人を、みたいなイメージがあるでしょう?

小出:あるかもしれません。

プラユキ:でも、元のブッダの教えではそんなことはないんですよね。その証拠に、ほら、慈悲の瞑想も、「私がしあわせになりますように」からはじまったりするでしょう。

小出:ああ、そう言えばそうですね。

プラユキ:まずは私のしあわせを大事にして、そこからだんだん身近な人、周りのご縁のあった人たちを大切に思って、最終的に、地球上のあらゆるものへ……という風に広げていく。自己犠牲にもならず、そして、また逆に、自己中にもならず、という道を探っていくことが必要なんですね。

小出:自己中にもならず……。たしかに、自己中でやっていても、一時的に幸福感は味わえるかもしれないけれど、結局自分も周りも苦しめることになるんですよね……。

プラユキ:そうそう。逆に言えば、私がほんとうにしあわせになるためには、相手にしあわせになってもらうことが必要なんですよね。仏教には「随喜(ずいき)」ということばがあるように、自他ともにしあわせになれる道を探っていくことが説かれているのです。

仏教は「苦しみ」という生々しい現実からはじまった

小出:仏教の言う「しあわせ」というのは、「苦」が取り除かれた状態のことでしょうか?

プラユキ:そういうことですね。仏教がものすごく画期的だったのは、「苦しみ」という、ものすごく生々しいものに目をつけたところだと思うんです。

小出:仏教以前にそういう宗教はなかった?

プラユキ:うん、なかったんじゃないでしょうか。少なくとも、それまでのウパニシャッド哲学とか、バラモン教とかがやろうとしていたことは、どちらかと言えば世界の仕組みを明らかにするとか、超越的な境地を得るとかに関心が寄せられていたと思うんですね。だけどブッダは、まずは現実にある、この、ほんとうに生々しい、人類に共通する「苦しみ」という問題に目を付けて、そこから自由になるために四聖諦(ししょうたい)や十二因縁(じゅうにいんねん)という教えを説かれていったんです。

小出:入り口がそれまでの宗教とは違っていた、と。

プラユキ:そう思います。世界がどう、超越的境地がどう、というよりも、まずは「苦しみ」をなんとかするために、自分のこころとからだに基盤を置いたというのは、やっぱり、ものすごく画期的なことだったと思います。

小出:「苦」を入り口に、自分のこころとからだの仕組みを探究していったら、結果的に世界の成り立ちの仕組みも見えてきたけれど、それはあくまで「結果的に」なんですね。

プラユキ:そういうことではないかと思います。

小出:「対人間」を突き詰めたところに、自分のこころとからだを成り立たせているいのちと同じものを、他人のこころとからだにも見出して、さらには世界の成り立ちの中にも共通するものを見出していったというか……。その「共通するいのち」というところから見れば、さきほどの「自他の抜苦与楽」というお話も、すんなりと理解できるような気がします。いのち視点から見れば、自分にも他人にも、なにも差はないですものね。

プラユキ:ほんとうにそうですね。

いのちのレベルではどんな人にも「差」はない

プラユキ:だから、私はいまは瞑想指導と個人面談を二本の柱としてやっていますけれど、面談にも、ほんとうにいろいろな世代の、いろいろな属性を持った方が来るんですよ。かなりお年を召された方から、それこそ高校生ぐらいの子が来たりもする。

小出:へえ!

プラユキ:職業もみんなバラバラ。でも、ぜんぜん違和感なく話が出来てしまうんですよね。それは、たぶん、いのちレベルで語り合っているからだと思いますね。

小出:肩書きとか、役割とか、それこそこの世での属性を取り払ったところにある、ただの「なにものでもないいのち」として、オープンにお相手と向き合っていらっしゃるんですね。先生自身も、本来「なにものでもないいのち」だし、目の前のこの人も「なにものでもないいのち」なんだっていうところから……。

プラユキ:そうそうそう。だからね、私、誰とでもたのしく話せちゃう(笑)。

小出:すごく素敵です。

プラユキ:いのちレベルで向き合っているから、どんな内容の話にも合わせられるんですよね。たとえば科学の話もそうだし、あと子育て中の人の話とかもたのしく聞けちゃうんですよ。自分にはその経験がないのに(笑)。あとは、流行りの歌とか、その歌詞の中にも、共通してあるいのちというか、ダンマを感じるので。そういうことも対話の中に盛り込んで共感してみたりして……。

小出:いいなあ。そうなってくると、目の前のお相手が高校生だろうが、どこかの会社の社長さんだろうが、ぜんぜん違いはなくなってきますよね。

プラユキ:そうなんですよ、ほんとうに、なんにも違いがなくなってくる……。もちろん、そこには個々の悩みがあるし、生き方があるんだけれど、そこに共通するものが見えてくると、それぞれの問題をほどく道筋も自ずと見えてくるんですよね。

「なにものでもないいのち」として在るとき、癒しが起こる

小出:人間って、役割や肩書き以前にあるほんとうの自分、なにものでもないいのちとしての自分を思い出させてもらったときに、はじめて、こころの底から安心できるんですよね。そこにほんとうの意味での「癒し」というものが生まれてくると思っていて……。先生は、そこをど真ん中において活動されていらっしゃる。その態度に、ほんとうに、多くの方が救われていると思います。

プラユキ:ありがとうございます。そうだとうれしいですね。とにかく、いつも、いまここで、ライブで触れあっている目の前の人に、できるだけのことをさせていただこう、という気持ちではいます。

小出:プラユキ先生は、ほんとうにさまざまな苦しみを抱えた方と向き合っていらっしゃいますよね。精神的な疾患として診断名がつくような方々も受けいれていらっしゃって……。私の知る限り、そういった方々をも受けいれている瞑想道場や個人面談の場って、やっぱり決して多くはないというか、ごくごく稀だとは思うのですが……。

プラユキ:そうですね。まずは、私にできることは、できるだけさせていただこう、と。そういうスタンスでおりますので。もちろん、そうは言っても、どうしてもお医者さんの力が必要な方には、信頼できる先生を紹介させていただいたりはしますけれどね。

小出:こういった活動を続けていくには、大変な覚悟が必要だと思うんです。

プラユキ:まあ、お話を聞くときは、自然に相手の方に波長を合わせてしまいますからね。自分自身が覚めた意識を持っていないと、巻き込まれるようなことも起こるので、それは危険なことでもありますね。でも、私の場合、一応、常に意識を覚醒状態に保つという練習をしてきたわけですし、実際に相手の方と対面すること自体を大切な瞑想の場としても捉えていますので。

小出:面談自体が、先生ご自身の修行の場でもある、と。

プラユキ:そう。一般的にはリスキーなことですけれど、そこには同時に大きな学びも起こってきます。相手と対面することによって、よりダイナミックな、生きた智慧が生じてくる実感があって。自分ひとりで修行していただけではわからないようなことを示していただけるというか。

小出:すごいです……。

いのちをかけて目の前の人と向き合っています

小出:まさに「菩薩」ですね。他人を救うことを、みずからの修行としていく、という……。

プラユキ:もちろん、最初からうまくいったわけじゃないですけれどね。対面していて、やっぱり、こっちもイライラしてしまったりとかね、ネガティブな影響を受けちゃうようなこともありましたけれど。でも、だんだんその辺の問題も解消されていって……。懐を深くして、あるがままに触れあっていくような態度が、だんだん自分の中に培われてきたという感じですかね。

小出:懐を深くして、あるがままに触れあっていく。

プラユキ:はい。そうすると、自分だけの範囲ではわからない、いろんな人のいろんな苦しみというものに触れられるし、そこにより大きな普遍性が見えてくるんですね。ジグソーパズルが埋まっていくうちにパァーと絵が見えてくるような感じで、あたらしい知見が開けてくるというか。だから、ほんとうに、この活動自体、私にとってのいちばん学びの機会ですね。自分の知らない、いろんな業界の人たちや、世代の人たち、いろんな思いを持っている人たちに、一回一回、学ばせていただくというか、まあ、そんな感覚は実際にありますよね。

小出:でも、時には、「これはどうしても対応しきれないな」というか、もっとはっきり言ってしまえば、「怖いな」とか、「逃げたいな」とか、そんな風に思うことってないですか?

プラユキ:そうですね……。完全に自分だけのおどろおどろしいドラマにハマりこんでいる方もいらっしゃったりしますからね。そういう方に向き合っていると、やっぱりこちらにも不安が起こってきたりとか、そういうことはありますよ。でも、それもまた、瞑想的にケアしていくこともできるので大丈夫です。

小出:そうですか……。

プラユキ:あとは、まあ、自分という枠組みの中だけでやっていることじゃないのでね、なにがどうなっても、それはまた、なにかしらのご縁というか(笑)。

小出:ええ!?

プラユキ:そのぐらい、まあ、いのちかけてやっているところはありますね。ある意味でね。

小出:ほんとうに、すさまじいご覚悟ですね……。

プラユキ:いろんなタイプの方がいらっしゃればいらっしゃるほど、やっぱり基本的に、たのしいですよ。いろんな方と触れあえば触れあうほど、また、ダンマが、どんどんはっきり、くっきりとしてくるわけですから。もちろん、そのためには、こちらも日々精進していかないといけないですけれどね。

小出:そうですか……。ほんとうに素晴らしいです。思わず手を合わせてしまいます。

プラユキ:恐縮です。

師との出会いが「慈悲」を育てた

小出:いまのお話を伺っていてあらためて感じたのですが、先生って、とにかく「慈悲」の方ですよね。「慈悲」がそのまま人のかたちをとったような……。

プラユキ:いやいや……(笑)。

小出:先生の、その「慈悲」の力の源にあるものについて、お話を伺えますか?

プラユキ:そうですね……。ひとつは、やっぱり、師匠との出会いが大きいでしょうね。

小出:ルアンポー・カムキアン師ですね。私も、生きてお会いしたかったです。

プラユキ:ほんとうにね。はじめてお会いしたときから、やっぱりすごくそういった、おおらかな慈しみをもって触れあってくれるというか、誰に対してもね、そういう感じの方でしたね……。まあ、私もね、ルアンポーのことを思い出して話すと、どうしても泣けてくるところがあるんですけれど……。

小出:ほんとうに素晴らしいお師匠さんだったのですね……。

プラユキ:おそばで修行をさせていただいて、ご指導を受けて、直接薫陶を受ける部分があったのはもちろんなんですけれど、それ以上に、ルアンポーの後ろ姿に学ばせていただくところは非常に多かったですね。

小出:後ろ姿に。

プラユキ:私たち弟子以外にも、出会う人出会う人を後ろ姿で導くような方でした。そのお姿に、いつも感銘を受けていて……。ほんとうにあたたかい方でね。私のことも、ブッダの慈悲心で、まるごと、全体的に包んでくださっていたような感じがします。

小出:まるごと、ですか。

プラユキ:修行中には、イライラとか悲しみとかいろんなことが起こって、迷ってしまうようなこともあったけれど、ルアンポーはどんなことがあっても受けいれてくださって。あたたかく見守ってくださったというかね……。そこから受けた影響は大きいですね。そういう方の存在感って、それ自体がよき縁となって、周りに浸透していくんですね。だから、ルアンポーの弟子には、やっぱり、自分の修行だけじゃなくて、周りの人たちの苦しみの解放のためになにかできないか、ということでいろんな活動に熱心に取り組んでいる僧侶が多いんですよ。

小出:開発僧(かいほつそう)と呼ばれる方々ですね。

プラユキ:そうです。仏教にはもともとそういうポテンシャルがあると思うんですね。もちろん、智慧を育み、自身の苦しみの滅却を目指して修行していくことも大事だと思いますが、同時に、一切衆生とともに生き、ともに幸せになっていく、そちらを志向していくこころは、ルアンポーに大きく育てていただいた気はしていますね。

小出:もちろん、先生の中に、もともとそういう志向はあったのかもしれませんが、カムキアン師との出会いの中で、それが確固たるものとして根付いていったのですね。

よき縁に触れ、よき縁となし、よき縁となる

プラユキ:師との縁にプラスして、やっぱり、やってきた瞑想法が、すごくそんなタイプだったというのは大きいかもしれませんね。

小出:「チャルーン・サティ」が?

プラユキ:はい。さきほどもお話ししましたけれど、瞑想というと、やっぱり、なにか特殊な境地に至ることを目指してやっていくようなイメージが強いかと思うんですけれど、そうじゃなくて、ほんとうに、ただ、あるがままを、あるがままに気づいて受けとめ、理解するところに重点を置いてやっていくのが「チャルーン・サティ」なんですね。まずは全体を大きく包んで、そこから徐々に細かい仕組みやら、システムやらを理解していく。

小出:なるほど……。

プラユキ: 心に生ずるコンテンツとしての思考や感情であるとか、あるいは現実の出来事であるとか、すべての生きとし生けるものの存在世界を、どれがいいとか悪いとかという価値判断を入れず、すべてあるがままに受けとめて理解していく。そこから見えてきたダンマによって、また同時に、人間理解も進んでいく。

小出:その人間理解が、そのまま「慈悲」になっていく、と……。臨済宗の故・朝比奈宗源老師も「慈悲とは理解である」ということばを遺されているようです。

プラユキ:そうですね。無明ゆえに渇愛が生じ、その結果、いろいろな苦しみが起こってくるんだな、とか、そういう風に全体のパターンとして法の全体像を包括的に把握し、共感していくという力が培われていって、それが、まあ、慈悲的な行動に結びついていくのかなと。

小出:先生ご自身が「チャルーン・サティ」を修めるだけじゃなくて、それをご縁のある方々にご指導されているのは、やはり、その「理解」が他者だけに向かうのでなく、自分をも救うからですか?

プラユキ:もちろんそうですね。瞑想によって、まずは自分の中に非常に安定した、地味豊かな土壌が培われていくというのはあるので。あとはできるだけよき縁となって、それを必要としている人たちにお届けしていきながら私自身も救われ、成長していきたいと思っていますね。

小出:『自由に生きる』(サンガ刊)の副題にも、「よき縁となし、よき縁となる。」とありますけれど、これはプラユキ先生のご活動の、まさに真髄をあらわしたことばですよね。

プラユキ:ありがとうございます。本のタイトルはサンガの編集者さんが考えてくださったのですが、自分でも大変気に入っています。

小出:先生とこうしてお話しさせていただいたり、ご著書を拝読したりしていくと、なんというか、非常に前向きな気分をいただけるんです。それは、やっぱり、先生のおこころの中に、常に「よき縁となし、よき縁となる」ということばがあるからなのかな、と。

プラユキ:ええ。人間、よき縁に触れることさえできれば、いつでも、いまここから、よき方向、つまりブッダクオリティーを志向して生きていくことができますから。よき縁に触れ、よき縁となし、よき縁となる。これは、いつでもこころに置いておきたいですね。

小出:安易なポジティブシンキングなんかじゃなくて、いまここで、ただあるがままを、あるがままに、受容していった先に、智慧が開かれ、慈悲が起こって、そこから、自他ともに安楽への道が開かれていくのが見えてくる……。ほんとうに、希望に満ちたお話をお聞かせいただきました。先生とのご縁にこころより感謝します。今日はほんとうにありがとうございました。

プラユキ:こちらこそ、ありがとうございました。

プラユキ・ナラテボー

1962年、埼玉県生まれ。上智大学哲学科卒。タイ・スカトー寺副住職。

大学在学中よりボランティアやNGO活動に深く関わる。

大学卒業後、タイのチュラロンコン大学大学院に留学し、農村開発におけるタイ僧侶の役割を研究。

1988年、瞑想指導者として有名なルアンポー・カムキアン師のもとにて出家。

以後、自身の修行のかたわら、村人のために物心両面の幸せをめざす開発僧として活動。

またブッダの教えをベースにした心理療法的アプローチにも取り組み、医師や看護師、理学療養士など医療従事者のためのリトリート(瞑想合宿)がスカトー寺で定期的に開催されている。

近年は、心や身体に問題を抱えた人や、自己を見つめたいとスカトー寺を訪れる日本人も増え、ブッダの教えをもとにしたサポートを行っている。

また日本にも毎年招かれ、各地の大学や寺院での講演、ワークショップから、有志による瞑想会まで、盛況のうちに開催されている。

著書に『「気づきの瞑想」を生きる』(佼成出版社)、『苦しまなくて、いいんだよ。』(電子書籍版 Evolving/オンデマンド版 PHP研究所)、『脳と瞑想』〈篠浦伸禎氏との共著〉、『自由に生きる』(いずれもサンガ)、『仕事に効く! 仏教マネジメント』(電子書籍、Evolving)等がある。

※「まいてら新聞」【プラユキ・ナラテボーさん(僧侶)の“いのち”観】- いまここをしっかり生きていけば大丈夫 – も、どうかあわせておたのしみください。